SHAIBU ISSA CHAMPUNGA (ULB)

Ikisiri

Makala hii imechunguza uwapo na athari za lahaja ya Kiunguja katika nyaraka za Kiswahili Ajami za Kongo zilizoandikwa mwishoni mwa karne ya 19. Lengo likiwa kubainisha jinsi vipengele vya kiisimu vilivyoathiri mbinu za uandishi katika eneo hilo. Utafiti huu ulifanyika uwandani na maktabani. Data za utafiti zilikusanywa kwa kutumia mbinu ya upitiaji wa nyaraka za Kiswahili Ajami kama chanzo kikuu cha data. Sampuli ilihusisha nyaraka mbili za Ajami zilizoteuliwa kwa usampulishaji lengwa kutoka Makavazi Kuu ya Kifalme (APR) na Makavazi ya Chuo cha Sayansi na Sanaa cha Koreshia (HR-AHAZU). Aidha, mapitio ya tafiti kuhusu lahaja ya Kiunguja yalitumika kukusanya data za kihistoria. Uwandani, data zilipatikana kupitia usaili wa wahadhiri watatu wa Kiswahili na wapishi wawili kutoka Chuo Kikuu cha Kisangani, Kongo. Data zilichambuliwa kwa njia mseto ya takwimu na maelezo. Matokeo yanaonesha kuwa lahaja ya Kiunguja, inayozungumzwa zaidi Zanzibar na Pwani ya Tanganyika (Tanzania ya leo), iliathiri kwa kiwango kikubwa takriban asilimia 99 ya vipengele vya msamiati, sarufi na mitindo ya usemi katika nyaraka zilizochunguzwa. Kijamii, Kiunguja kilidhihirika kuwa na hadhi ya juu na kutumika kama lahaja ya rejea katika mawasiliano kati ya pwani na bara. Hivyo, makala hii inathibitisha kuwa nyaraka za Kiswahili Ajami ni nyenzo muhimu katika kuelewa historia ya kukua na kuenea kwa Kiswahili Mashariki ya Kongo.

- Utangulizi

Kiswahili, kikiwa lugha kuu ya mawasiliano katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati, kimepitia mchakato wa muda mrefu wa kihistoria wa kuenea, kuwasiliana na kubadilika. Kati ya vipindi muhimu katika maendeleo yake ni karne ya 19, kipindi ambacho kilishuhudia ukuaji na ueneaji wa Kiswahili kupitia shughuli za biashara, elimu ya Kiislamu na mafunzo ya kimisionari. Katika kipindi hicho, Kiswahili kilisambaa kutoka pwani hadi kufikia maeneo ya Afrika Kati, hususan Kongo, hususan katika maeneo ya mashariki, ilipokea athari kubwa za Kiswahili kupitia mawasiliano ya wafanyabiashara na walimu wa dini ya Kiislamu waliotoka Zanzibar, Ujiji na Tabora (Fabian 1968; Luffin 2020). Kwa mantiki hiyo, nyaraka nyingi ziliandikwa kwa kutumia Kiswahili Ajami, yaani Kiswahili kilichoandikwa kwa hati za Kiarabu na kuhifadhiwa katika maktaba na makavazi mbalimbali barani Afrika, Ulaya, Asia na kwingineko (Luffin 2004, 2007, 2008, 2014). Kwa hakika, nyaraka hizo zina umuhimu mkubwa wa kitaaluma kwa zinathibitisha moja kwa moja uwapo wa lahaja za Kiswahili zilizotumika katika maeneo ya bara kabla ya kuibuka kwa Kiswahili Sanifu. Katika Muktadha huo, makala hii imechunguza uwapo wa lahaja ya Kiunguja katika nyaraka za Kiswahili Ajami zilizopatikana Kongo. Pia, inachambua jinsi athari zake zilivyojitokeza katika vipengele vya kiisimu, kama vile; kifonolojia, kimofolojia na kitahajia.

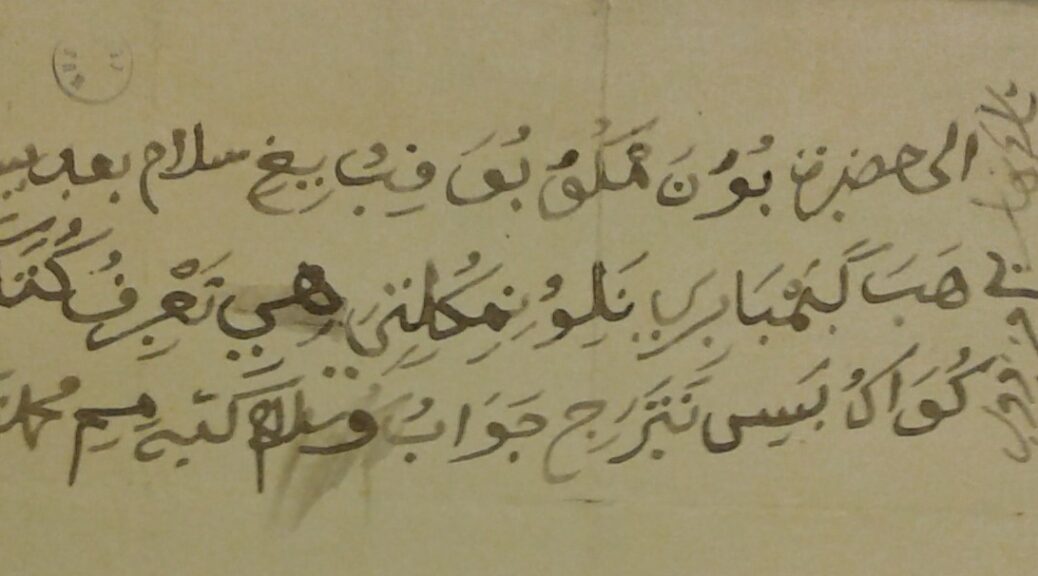

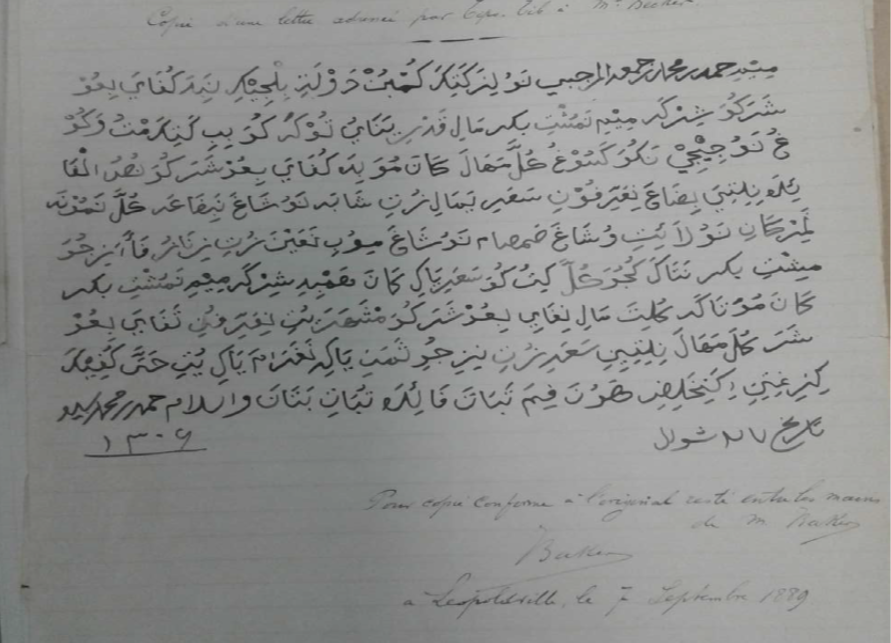

Kiambatizi Namba 1: Barua iliyoandikwa kwa lugha ya Kiswahili Ajami na Ḥamad bin Muḥammad al-Murğabī, maarufu kama Tippu Tip, kwenda kwa Jérôme Becker, mwakilishi wa Wajerumani, tarehe 7 Septemba 1889. Nyaraka hizi zimehifadhiwa katika Makavazi Kuu ya Kifalme (Archives du Palais Royal, Bruxelles; Picha : © Xavier Luffin)

2. Nyaraka za Kiswahili Ajami

Ajami ni mfumo wa uandishi unaotumia hati ya Kiarabu kuandika lugha zisizo Kiarabu. Katika muktadha huu, Kiswahili Ajami hurejelea Kiswahili kilichoandikwa kwa kutumia hati za Kiarabu. Kwa sababu ya historia yake ya karibu na Uislamu na utamaduni wa Kiarabu, Kiswahili Ajami kilikopa na kurekebisha herufi za Kiarabu ili kuwakilisha sauti za Kiswahili. Ukuaji huu wa matumizi ya Kiswahili Ajami unahusishwa kwa karibu na kuenea kwa biashara na Uislamu maeneo ya Kongo. Katika kipindi hiki, wafanyabiashara kutoka Zanzibar na Oman waliingia Mashariki mwa Kongo kuanzia mwaka 1860, ambapo walitumia Kiswahili kama lugha ya mawasiliano na nyenzo ya kufundishia elimu dini ya Kiislamu (Fabian 1986; Luffin 2020). Kwa hiyo, wenyeji wa Kongo walifundishwa kusoma na kuandika Kiswahili kwa hati ya Kiarabu. Katika kuthibitisha hoja hii, Chifu Ngongo Lutete ni miongoni mwa vielelezo vya wenyeji waliopata ujuzi huo na kuandika Kiswahili Ajami. Aidha, nyaraka za Kiswahili Ajami kutoka Mashariki mwa Kongo zinanasibishwa na miji kama Kasongo, Nyangwe, Kindu na Kabambare, ambapo baadhi yake ziliandikwa Ujiji na Zanzibar. Katika muktadha huo, makala hii inachanganua nyaraka mbili za Ajami kutoka Maniema ili kuthibitisha uwapo na athari za lahaja ya Kiunguja katika maandishi ya Kiswahili Ajami ya Kongo yaliyoandikwa katika karne ya 19.

3. Matokeo ya Utafiti

Uchunguzi uliofanyika katika makala hii umebaini kuwapo ushahidi wa kiisimu unaothibitisha uwapo wa lahaja ya Kiunguja katika nyaraka za Kiswahili Ajami za Kongo. Lahaja ya Kiunguja ina sifa bainifu za kiisimu zinazoibainisha na lahaja nyingine za Kiswahili. Sifa hizo hujitokeza katika vipengele vya kifonolojia, mofosintaksia na msamiati usio wa msingi. Kwa upande mwingine, lahaja ya Kingwana inaonesha mabadiliko makubwa ya kimuundo na kileksika ikilinganishwa na Kiunguja, hali itokanayo na mwingiliano wake wa karibu na lugha za Kibantu za eneo la Kongo, kama vile Luba na Mongo (Lecoste 1954:391-393).

3.1. Uchunguzi wa Kiisimu

Sehemu inayofuata inawasilisha mifano teule ya Kingwana kinachozungumzwa maeneo ya Kisangani, ikionesha tofauti zake na Kiunguja. Data hizo zimetokana na uchambuzi wa nyaraka pamoja na taarifa zilizokusanywa uwandani kupitia usaili wa wahadhiri watatu na wapishi wawili ambao ni wazungumzaji wazawa wa Kingwana.

3.2. Mabadiliko ya Kifonolojia

Uchambuzi wa data umebaini kuwapo kwa mabadiliko mahususi ya kifonolojia katika lahaja ya Kingwana yanayoitofautisha wazi na Kiunguja. Mojawapo ya sifa zinazojitokeza ni kudhoofika kwa fonimu /g/ na kutamkwa kama [k]. Mabadiliko haya hujitokeza katika mazingira ya jozi mlingano finyu, ambapo maneno mawili hutofautiana kwa fonimu moja pekee, lakini tofauti hiyo hubeba maana tofauti. Mifano ifuatayo inaonesha hali hiyo:

Kiunguja Kingwana

piga ‘strike’ pika ‘cook’

ndege ndeke‘bird’

mguu mukulu‘foot’

mboga mboka ‘vegetable’

Chanzo: Polome 1967:28, Uwandani, 2025

Kutokana na mifano hii, tunabaini kuwa fonimu /g/ hupoteza sifa ya ughuna na kutamkwa kama [k], konsonanti isiyo ghuna. Hivyo, mabadiliko ya /g/ na /k/ katika Kingwana yanafanya kazi kama jozi mlingano finyu, kwa kuwa uhamaji wa fonimu moja unaweza kusababisha utofauti wa maana. Ili kuweka ufafanuzi wa maana kwa uwazi, tafsiri za maneno katika data hiyo zimewasilishwa kwa lugha ya Kiingereza. Aidha, matokeo ya uchunguzi yanaonesha kuwa fonimu /ɟ/ katika Kingwana hutamkwa kama [j] inapojitokeza katika mazingira ambayo haijatanguliwa na nazali. Sifa hii ya kifonolojia huonekana katika maneno kadhaa, kama inavyooneshwa hapa chini:

Kiunguja Kingwana

moja moya

kuja kuya

sijakwenda siyakwenda

Chanzo: Data ya Uwandani, 2025

Katika mifano hii, tunabaini kuwa fonimu /ɟ/ hubadilika na kutamkwa kama [j] kwa sababu haijatanguliwa na nazali. Hata hivyo, inapofuatiwa au kutanguliwa na nazali, mabadiliko hayo hayawezi kujitokeza. Kwa mfano, /nɟa/ → [ndʒa] njaa na /mɟi/ → [ndʒi] mji. Katika muktadha huo, tunaona kuwa baada ya nazali /n/ na /m/, fonimu hubakia katika umbo lake la awali badala ya kubadilika kuwa [j].

Aidha, matokeo ya utafiti yanaonesha kuwapo kwa mabadiliko huru kati ya fonimu [d] na [l], hasa fonimu hizo zinapokuwa katika nafasi ya mwanzo wa mzizi wa neno. Mifano ifuatayo inathibitisha hali hiyo:

Kiunguja Kingwana

kidogo kiloko

mdogo muloko

Chanzo: Data ya Uwandani, 2025

Kupitia mifano hiyo tunabaini kuwa katika Kingwana, fonimu [d] na [l] hubadilishana bila kuathiri maana ya msingi ya neno. Hali hiyo inaashiria kuwapo kwa mabadiliko huru ya kifonolojia katika mazingira haya. Sifa hiyo huonekana kwa upana katika maeneo mbalimbali ya Kongo yanayozungumza Kiswahili na hata Kiswahili cha Kusini Katanga kinaonesha mfanano mkubwa na mabadiliko hayo. Ulinganifu huu unabainika kwa kuzingatia historia ya lugha na athari za mazingira ya lugha za wenyeji, ambazo zilichangia kuunda mifumo mahususi ya kifonolojia katika lahaja za Kiswahili za bara.

3.3 Uchopekaji wa Konsonanti /l/

Data za utafiti zinaonesha kuwa nyaraka zilizochunguzwa zinadumisha mfumo kamili wa upatanisho wa nafsi na ngeli, pamoja na njeo, hali na matumizi ya viambishi tamati. Hali hii inatofautiana na lahaja ya Kingwana, ambayo hujitokeza mabadiliko ya kimuundo katika baadhi ya vitenzi vinavyoundwa na irabu mbili tofauti zilizofuatana. Uthibitisho mmojawapo wa mikakati inayotumika katika lahaja ya Kingwana ni uchopekaji wa konsonanti /l/ ili kuvunja mfuatano wa irabu mbili na kurahisisha matamshi. Mifano ifuatayo hapa chini inaonesha upachikaji wa konsonanti /l/ katika vitenzi vya Kingwana ikilinganishwa na maumbo ya Kiunguja:

Kiunguja Kingwana

kuomba kulomba

kukataa kukatala

kufungua kufungula

kuaga kulaka

Chanzo: Data ya Uwandani, 2025

Uchopekaji wa konsonanti /l/ katika mifano hii ni mabadiliko ya kimofofonolojia yanayohusishwa na muundo wa silabi wa Kingwana, unaoepuka mfuatano wa irabu mbili tofauti kwa kuingiza konsonanti patanishi. Kwa upande wa Kiunguja, mfuatano wa irabu mbili unakubalika zaidi kikanuni, bila kuhitaji uchopekaji wa konsonanti. Kwa ujumla, tofauti hii ya kimuundo ni kigezo muhimu kinachosaidia kutofautisha lahaja za bara na za pwani. Hali hii inathibitisha kwamba nyaraka za Kiswahili Ajami za Kongo zilizochunguzwa katika makala hii zinaegemea zaidi muundo wa Kiunguja kuliko Kingwana.

3.4 Sifa za Kimofosintaksia

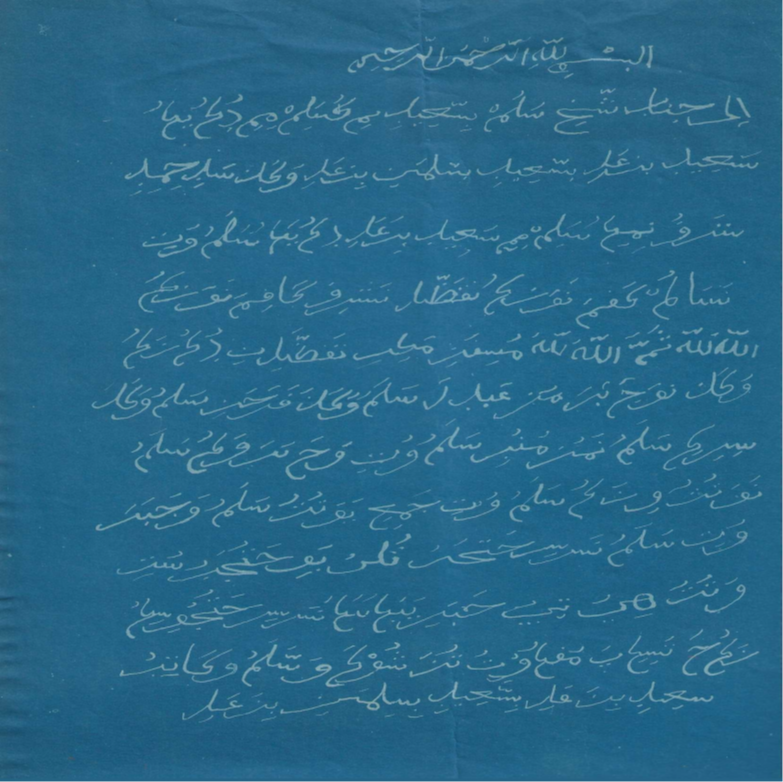

Kiunguja hutambulika kwa uimara wake katika kufuata kanuni za upatanisho wa ngeli za nomino, mnyambuliko wa vitenzi pamoja na matumizi sahihi ya viashiria vya njeo, hali na mtazamo. Mfano nzuri wa tofauti hizi unaonekana katika matumizi ya viwakilishi vya ngeli ya kwanza {m-wa}. Katika Kiunguja, mfumo huu hufuatwa kwa ukamilifu, ilhali katika Kingwana hutokea mabadiliko ya kifonolojia na kimuundo, ambapo kiambishi cha wingi wa- hubadilishwa na ba-. Mifano ifuatayo, inatokana na nyaraka za Saʿīd bin ʿAlī (taz. Kiambatizi Na. 2), inaonesha hali hii:

Kiunguja Kingwana

watoto batoto

wenzako batu banzako

wamewasili banawasili

Chanzo: Data ya Uwandani, 2025

Mifano hii inaonesha kuwa katika Kingwana, fonimu [w] katika viambishi vya ngeli ya kwanza mara nyingi hubadilishwa kuwa [b], hali inayoathiri upatanisho wa nomino na vitenzi. Muundo huo wa kisarufi hutofautiana na Kiunguja, ambacho kinadumisha matumizi ya viwakilishi vya {m-wa} katika mazingira yote ya kisintaksia. Kwa hiyo, uwapo wa miundo ya lahaja ya Kiunguja katika nyaraka za Kiswahili Ajami za Kongo unadhihirisha kuwa maandiko hayo yaliandikwa kwa kufuata viwango vya kisarufi vya pwani, badala ya kuiga mifumo iliyorahisishwa ya lahaja za bara kama Kingwana.

3.5 Msamiati

Kiunguja hudumisha hazina ya msamiati inayokaribiana kwa kiasi kikubwa na Kiswahili cha kale pamoja na muktadha wa elimu na utamaduni wa Kiislamu. Matokeo ya utafiti huu yanaunga mkono hoja zilizowasilishwa katika tafiti tangulizi (Knappert 1967, 2005; Harries 1967; Whiteley 1959; Noor Sharif 1988) kwamba Kiunguja cha mjini kimehifadhi kwa kiwango kikubwa msamiati wa Kiswahili cha kale. Aidha, lahaja hii ina kiwango cha juu cha matumizi ya msamiati wenye asili ya Kiarabu, jambo linaloonesha uhusiano wake wa karibu na mazingira ya kidini na kielimu ya Kiislamu. Ingawa baadhi ya maneno ya Kiarabu hupatikana pia katika lahaja nyingine za Kiswahili, mzunguko na uthabiti wa matumizi yake katika Kiunguja ni dhahiri zaidi.

Msmiati Asili Maana

Mto Kibantu korongo lenye maji yanayotiririka wakati wote

Mali Kiarabu bidhaa

Tarehe Kiarabu siku ya mwezi

Faida Kiarabu mapato

Bidhaa Kiarabu vitu vinavyonunuliwa na kuuzwa

Ushanga Kibantu useja

Chanzo: Data ya Maktabani (Kiambatizi Na. 1)

Msamiati huo unatokana na waraka wa Ḥamad bin Muḥammad al-Murğabī, ambao unaonesha kuwa zaidi ya asilimia 65 ya msamiati uliotumika una asili ya Kiarabu, hali inayotambulika kama mojawapo ya sifa bainifu za Kiswahili cha Kiunguja. Kwa kuzingatia Nadharia ya Mwingiliano wa Lugha, data hizi zinaonesha kwa uwazi athari kubwa ya Kiarabu katika Kiswahili kupitia ukopaji wa msamiati.

Hali kama hiyo inajitokeza pia katika nyaraka za Saʿīd bin ʿAlī, ambako kuna matumizi ya msamiati mwingi wenye asili ya Kiarabu, kama inavyooneshwa hapa chini:

Msamiati Asili Maana

Habari Kiarabu taarifa au ujumbe

Wasalaam Kiarabu hutumika mwishoni mwa barua

Watoto Kibantu kiumbe aliyezaliwa na mtu au mnyama

Siku Kibantu kipindi cha saa 24 kuanzia asubuhi

hadi asubuhi

Wakatabahu Kiarabu neno lililotumika kumalizia barua

Tafadhali Kiarabu neno la heshima la kuomba hisani ya mtu

Chanzo : Data ya Maktabani (kiambatizi Na.2)

Matumizi thabiti ya msamiati wenye asili ya Kiarabu na Kibantu wa Pwani ya Afrika Mashariki yanaonesha wazi kuwa nyaraka hizi zimefungamana na Kiswahili cha Kiunguja. Aidha, uwepo wa maneno ya Kiarabu yasiyobadilishwa, kama ilā janāb al-shaykh, wakāna na thamma, unaashiria athari ya moja kwa moja ya mazingira ya kidini ya Kiislamu, sifa inayohusishwa kwa karibu na lahaja ya Kiunguja.

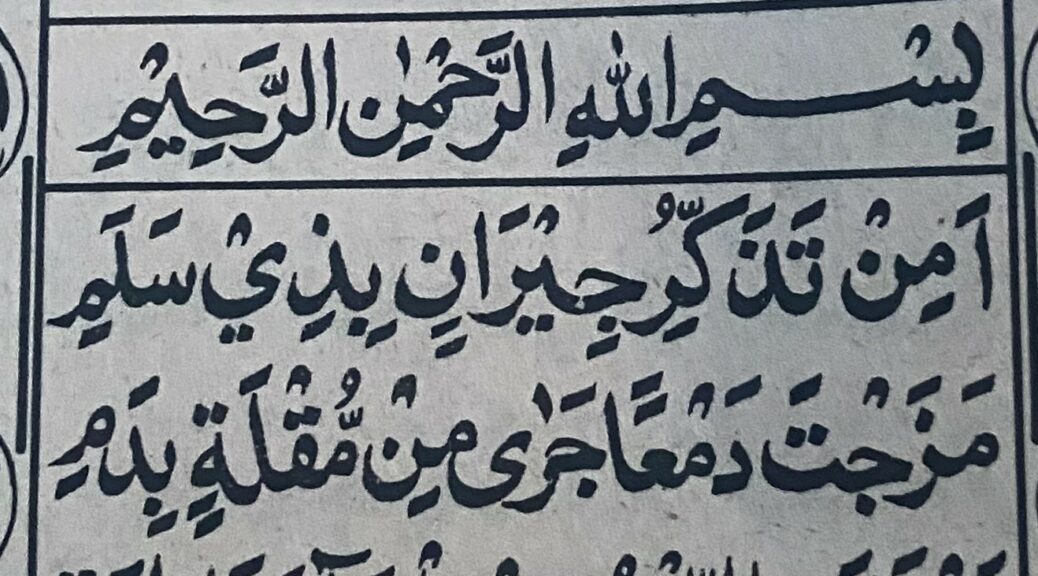

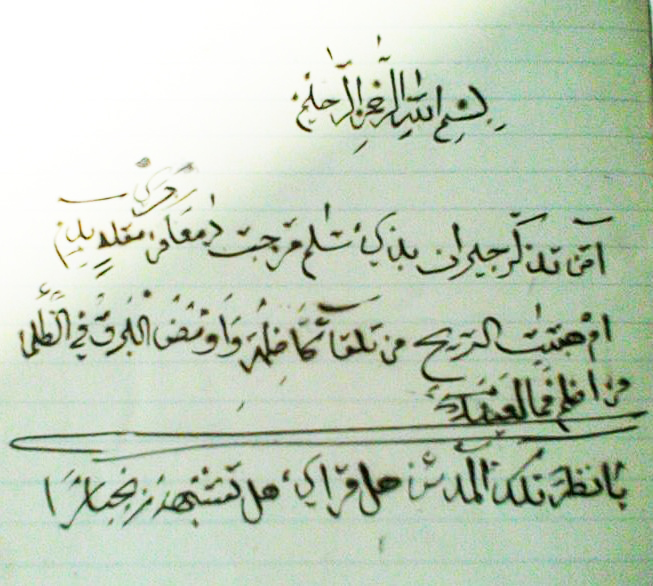

Kiambatizi Na. 2 : Barua imeandikwa ya Kiswahili imeandikwa kwa hati ya Kiarabu, imeandikwa na Sa’īd bin ‘Alī bin Sa’īd bi Salman Kwenda kwa Salum bin Sa’īd, katika jimbo la Maniema. Imehifadhiwa HR-AHAZU – Dragutin Lerman’s Personal Fund (XV-55/II 6).

4. Hitimisho

Matokeo ya utafiti huu yanadhihirisha kwamba Kiswahili kilichoandikwa katika nyaraka za karne ya 19 kutoka Kongo, hususan katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo, kiliathiriwa kwa kiwango kikubwa na lahaja ya Kiunguja. Utafiti huu umebaini kuwa maandiko hayo yanaonesha sifa bainifu za Kiunguja katika ngazi mbalimbali za kiisimu, ikiwamo matumizi ya viambishi vya umoja na wingi katika ngeli ya kwanza, pamoja na mifumo ya kimofosintaksia inayolingana na Kiunguja cha pwani. Aidha, msamiati wenye mnasaba na dini, biashara na mtindo wa uandishi wa barua umeonesha mlingano wa karibu na Kiswahili cha Kiunguja, hali inayodhihirisha kuwa lahaja hiyo ilitumika kama rejea ya maandishi rasmi katika muktadha wa Kongo wa karne ya 19. Ulinganisho wa data hizi na maelezo ya kitaaluma yaliyotolewa na wataalamu wa awali wa Kiswahili, wakiwamo Krapf (1847), Steere (1884), Ashton (1944), Polomé (1967), Nurse na Spear (1985) na Mpiranya (2015), haukuonesha tofauti za kimsingi ambazo zingependekeza ushawishi mkubwa wa lahaja za bara kama Kingwana. Dosari chache za kitahajia zilizobainika katika nyaraka zimefafanuliwa kama tofauti binafsi za waandishi au athari za mazingira ya uandishi, badala ya kuwa viashiria vya utofauti wa kilahaja. Hivyo basi, utafiti huu unathibitisha kwamba nyaraka za Kiswahili Ajami za Kongo ni vyanzo vya kiisimu vinavyodhihirisha nafasi ya Kiunguja katika mchakato wa kukua, kuenea na kuhalalishwa kwa Kiswahili kama lugha ya kikanda katika Afrika Mashariki na Kati.

Marejeleo

Ashton, E.O. (1944). Swahili Grammar: Including Intonation. Longman: London.

Becker, J. (1887). Life in Africa, or Three Years in Central Africa (Vol. 1). J. Lebègue.

Ceulemans, P. (1959). La question arabe et le Congo (1883-1892). Bruxelles.

Fabian, J. (1986). Language and Colonial Power: The Appropriation of Swahili in the Former Belgian Congo, 1880-1938. Cambridge: Cambridge University Press.

Freeman-Grenville, G. S. P. & Martin, B. G. (1973). A preliminary handlist of the Arabic inscriptions of the Eastern African coast. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 2, 98-122.

Harries, L. (1967). Swahili Poetry. Oxford: Clarendon Press.

Hichens, W. (1936). Notes on Hamziyya. Notes attached to MS 53823, SOAS, London. Published online in SOAS Special Collections.

Krapf, J. L. (1847). “Three chapters of Genesis translated into the Sooahelee language”. Journal

of the American Oriental Society 1.3: 259+261–274.

Knappert, J. (1967). Four Centuries of Swahili Verse. London: Heinemann.

Knappert, J. (2005). Swahili Culture. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.

Lecoste, B. (1954). Ngwana: Congolese variety of Swahili. Kongo-Overzee, 20, 391-408.

Luffin, X. (2007). About some Swahili documents from Congo (19th century). Swahili Forum, 14, 17-26.

Luffin, X. (2008). The first Arab explorations of the Congo according to an Omani source: The Juhaynat al-akhbār fī tārīkh Zinjibār of Saʿīd bin ʿAlī al-Mughīrī. Annales Aequatoria, 29, 425-445.

Luffin, X. (2014). Swahili Documents from Congo (19th Century): Variation in Orthography. Leiden: Brill.

Luffin, X. (2017). Arabic and Swahili documents from the pre-colonial Congo and the Congo Free State (1885-1908): Who were the scribes? In The Arts and Crafts of Literacy: Islamic Manuscript Cultures in Sub-Saharan Africa (pp. 279-303). Leiden: Brill.

Luffin, X. (2020). Un autre regard sur l’histoire congolaise: Les documents arabes et swahilis dans les archives belges (1880-1899). Fontes Historiae Africanae.

Mpiranya, F. (2015). Swahili Grammar and Workbook. Routledge.

Nurse, D. & Spear, T. (1985). The Swahili: Reconstructing the History and Language of an African Society, 800-1500. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Nurse, D., Hinnebusch, T. J. & Philipson, G. (1993). Swahili and Sabaki: A Linguistic History. Berkeley: University of California Press.

Polomé, E. C. (1967). Swahili Language Handbook. Washington, DC: Center for Applied Linguistics.

Steere, E. W. (1884). A Handbook of the Swahili Language, as Spoken at Zanzibar. London: Universities’ Mission to Central Africa.

Whiteley, W. H. (1959). Introduction to the local dialects of Zanzibar. Swahili, 30, 41-69; 31, 200-218.

Kiambatizi Na. 1: Barua iliyoandikwa kwa lugha ya Kiswahili Ajami na Ḥamad bin Muḥammad al-Murjabī, maarufu kama Tippu Tip, kwenda kwa Jérôme Becker, mwakilishi wa Wajerumani, tarehe 7 Septemba 1889. Nyaraka hizi zimehifadhiwa katika Makavazi Kuu ya Kifalme (Archives du Palais Royal, Bruxelles). (Picha: © Xavier Luffin)

Unukuzi

Mimi Ḥamad bin Muḥammad bin Jum’a al-Murjabī nauliza katika kampuni Dawlat Belgiki napenda kufanya biashara kwa shirika mimi na Bwana Becker, mali kadri yanayotoka kwa bibi, katika mto wa Kongo na Ujiji na kwa Kasongo kila mahala kana (kama) mwapenda kufanya biashara kwa nusu faida. Niletea bidhaa niarifuni saari ya mali zote shaba na ushanga na bidhaa kila namna na Merikani na walete ushanga samesame na ushanga mweupe na aina zote zinazofaa anazijua Bwana Becker. Nataka kujua kila kitu kwa saari yake, kama hampii shirika mimi na Bwana Becker kama mwataka kuleta mali nifanye biashara kwa mshahara yote niarifuni nitafanyabiashara kila mahala nileteni saari zote nizijue thamani yake na gharama yake yote hata kufika Kizingitini ikanihalifu hauna fima tapata faida tupate patina. Wasalam. Ḥamad bin Muḥammad tarehe 27 Shawwal 1306.

Kiambatizi Na. 2

Kiambatizi namba 2: Barua imeandikwa ya Kiswahili imeandikwa kwa hati ya Kiarabu, imeandikwa na Sa’īd bin ‘Alī bin Sa’īd bi Salman Kwenda kwa Salum bin Sa’īd, katika jimbo la Maniema. Imehifadhiwa HR-AHAZU – Dragutin Lerman’s Personal Fund (XV-55/II 6).

Nukuu

Ilā janāb al-shaykh Sa’īd bin ‘Alī bin Sa’īd mikusalimu mimi ndugu yako, Sa’īd bin ‘Alī bi Salman bin ‘Alī wakāna sandihimind Sharif nimekusalim mimi Saīd bin Alī ndugu yako. Salaam wote na salaam Kafama? Na wenzako tafadhali na Sharifu Kafima na wenzako Allah Allah thamma Allah musifanye maliri tafadhalini ndugu zangu. Wakāna nawajabura Abdala salama Wakana faraza sāmu wakāla siriki salāmu namuzi munuri salām wote jamī‘a ya watoto, salām wajabara wote. Salāmu na sisi na hatta tuliyo mbali hatujambo sote watoto hiyo ndiyo ḥabari ya yakasaka na sisi hatujuwi siku za kuja na sisi hapa mufukuto tuna shūka. Wassalamu, wakatibu Sa’īd bin ‘Alī bi Salman bin ‘Alī.

Shukrani

Ninapenda kutoa shukrani za dhati kwa msimamizi wangu, Profesa Xavier Luffin (ULB), na mwenyeji wetu nchini Kongo, Profesa Oyoko Hamzat Hamza (UNIKIS), kwa kufanikisha safari za kwenda uwandani-Kongo mwaka 2024 (Kindu na Kasongo) na 2025 (Kisangani na Kirundu). Pia, walisaidia upatikanaji wa data kadhaa zilizotumika katika utafiti huu. Asanteni sana.