Une contribution de Jihan Safar (post-doctorante Marie Curie, ULB) et Xavier Luffin (Professeur, ULB)

Résumé. – En février 2025, Jihan Safar et Xavier Luffin ont effectué une mission exploratoire à Bagamoyo, sur la côte tanzanienne, à la recherche de l’héritage écrit de la communauté originaire du Maniema (RDC), et notamment de la famille du célèbre Cheikh Ramiya, membre important de la confrérie soufie de la Qadiriyya.

Les travaux de notre équipe de Kalamu na wino portent essentiellement sur les usages de l’écriture arabe au Congo (actuelle RDC), qu’elle s’applique à la langue arabe ou au kiswahili. La fermeture provisoire du terrain congolais nous a amenés à explorer des terrains alternatifs. Parmi ces derniers, Bagamoyo, ville située sur la côte est de la Tanzanie face à l’île de Zanzibar, occupe une place toute particulière : au 19e siècle, Bagamoyo était l’un des points de départ et d’arrivée des caravanes de commerçants arabo-swahilis impliquées dans le commerce de l’ivoire et des esclaves, ces derniers étant transportés de l’intérieur des terres vers la cité portuaire de Bagamoyo pour être ensuite débarqués à Zanzibar. En effet, parmi les nombreuses routes commerciales, l’un des principaux axes s’étendait de l’est du Congo (le Maniema) jusqu’à Bagamoyo, en passant par Kigoma, Tabora ou Ujiji.

Bagamoyo, carrefour des circulations religieuses

Une première visite à Bagamoyo avait été effectuée par Jihan Safar et Shaibu Champunga, également membre de notre équipe et doctorant à l’ULB, en janvier 2025, afin d’établir les premiers contacts. En février, nous sommes retournés à Bagamoyo. Notre objectif était d’identifier des sources arabes et swahilies, notamment des archives familiales, et de nous entretenir avec les membres de la communauté originaire du Maniema installés depuis des générations dans cette ville autrefois arabe, mais aussi ailleurs dans le pays, communauté que l’on nomme encore aujourd’hui Wamanyema, littéralement « les gens du Maniema. » La grande ville portuaire de Dar es Salam, ancienne capitale du pays, abrite d’ailleurs une mosquée appelée Masjid Manyema, « la mosquée du Maniema », dans le quartier populaire de Kariakoo.

Parmi les nombreux facteurs qui participent à expliquer notre intérêt pour Bagamoyo, figure le Cheikh Yahya Ramiya (1853-1932). Originaire du Maniema et capturé enfant au Congo, le Cheikh Ramiya fonde vers 1905 la branche de la Qadiriyya (al-Qādiriyya en arabe) de Bagamoyo, l’une des plus importantes confréries soufies en Tanzanie et plus généralement en Afrique de l’Est, y compris dans l’est de la RDC. L’accès à la famille Ramiya nous été rendu possible par la médiation du Cheikh Omar bin Yahya Ramiya, en présence de Ramazani Muhsin, un muridi (disciple) de la Qadiriyya. Ramazani nous a permis de rencontrer plusieurs membres de la famille du Cheikh Yahya Ramiya, dont son arrière-petite-fille, elle-même une muridi, ainsi qu’une de ses petites-filles, qui ont notamment mentionné le rôle actif des épouses et des huit filles du Cheikh Ramiya dans la diffusion de l’islam à Bagamoyo.

Les archives familiales du Cheikh Mohammad Ramiya

Lors de notre visite au domicile du Cheikh Omar, nous avons pu consulter et photographier d’importants documents, à l’instar de la silsila (arbre généalogique de l’ordre de la Qadiriyya) constituée d’une dizaine de pages et qui fait remonter la chaine au Cheikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī (érudit persan du 11e siècle et fondateur éponyme de la Qadiriyya).

Nous avons pu également consulter des écrits datant de l’époque du Cheikh Mohammad Ramiya (1905-1985), fils du Cheikh Yahya Ramiya, qui lui succéda dans la confrérie et qui occupa une place politique et religieuse majeure à Bagamoyo. Les carnets de ses élèves ont également toute leur importance puisqu’ils donnent à lire des textes religieux en arabe, des annotations écrites en kiswahili (en caractères arabes), ainsi que des archives familiales insérées mentionnant le mariage et le mahr (dot) de la fille, confirmant la présence de l’écriture arabe et ajamie jusqu’au milieu du 20e siècle et dans un contexte de latinisation du kiswahili.

Autre document fondamental à la compréhension de notre objet, le tawassul (« intercession » en arabe) arrangé par le Cheikh Mohammed Ramiya lui-même. Ce document d’environ 40 pages que nous avons pu observer (en version photocopiée) contient des louanges versifiées en arabe et est utilisé lors des récitations (dhikr) aussi bien par les hommes que par les femmes.

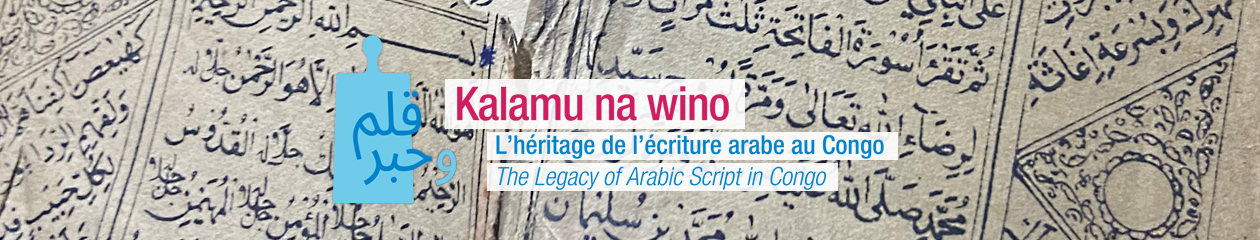

ill. 1 : Préparation d’un kombe à Bagomoyo (Photo : Jihan Safar)

Des rites d’initiation confrérique selon le genre

À cet égard, l’autre objectif de notre mission était précisément d’interroger les liens entre texte et genre, savoir si les femmes et les hommes font usage des mêmes sources textuelles lors des pratiques religieuses. Les muridi (disciples) et murshidi (guides) rencontrés grâce à Mariam Ramiya, fille du Cheikh Mohammad Ramiya, ont confirmé utiliser les mêmes textes lors des séances de lectures et récitations. La femme peut aussi obtenir une ijaza octroyée par le Cheikh, lui donnant ainsi accès au statut de muridi, confirmant ainsi de nouveau la participation des femmes à la littéracie. Parmi les ouvrages en arabe utilisés par les fidèles, nous avons repéré ceux du fondateur, ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī (11e siècle) : Al-safīna (« Le navire »); Al-Fuyūḍāt al Rabbāniyya (« Les émanations de la Grâce divine ») ; Sirr al-asrār (« Le secret des secrets »), ainsi qu’al-Jawhar al-Nafīs fi Khawāṣṣ al-Shaykh Uways (« Le précieux joyeux à propos des caractéristiques Shaykh Uways ») – reprenant un récit autobiographique et des poèmes d’Uways al-Barāwī (m. 1909), un shaykh de Brava, en Somalie, membre de la Qadiriyya et fondateur de sa propre banche, appelée al-Uwaysiyya.

Nous avons aussi assisté à des manifestations religieuses où la textualité était engagée, à l’exemple du maulidi (célébration de la naissance du prophète, al-mawlid al-nabawī en arabe) à laquelle nous avons été conviés en compagnie de Ramazani Muhsin, vêtu pour l’occasion d’une cape verte, et en présence de l’actuel Cheikh de la confrérie, Yahya Ramiya, fils du Cheikh Mohammad Ramiya. Hommes et femmes étaient réunis sous une tente montée et ornée de drapeaux de la Qadiriyya, au centre d’une place de l’un des quartiers musulmans de Bagamoyo. L’imam de la mosquée, Cheikh Abdurrahman Mezza, nous a présentés et chaleureusement accueillis devant la foule. Puis, des groupes d’hommes de plusieurs madrasas ont récité des kasidas (poèmes en arabe et kiswahili, de l’arabe qaṣīda) et des nashīd (hymnes) jusqu’à l’aube, accompagnés par le battement de tambourins et le balancement dynamique des têtes et corps des filles vêtues de tuniques orange.

Des pratiques textuelles des marges

Durant notre mission, nous avons pu également observer d’autres formes de pratiques textuelles moins conventionnelles. Mobilisant l’écriture de versets coraniques, ces expériences engagent les communautés dans un rapport intime au sacré et au savoir. Jihan Safar a pu assister à la préparation par une femme de la communauté d’un kombe, un remède thérapeutique ou médicament (dawa) qui consiste à « boire les versets sacrés » (ill. 1). La guérisseuse avait d’abord écrit des versets coraniques (extraits de sourate al-Ikhlāṣ) sur un papier blanc avec de l’encre de safran, qu’elle a ensuite trempé dans un bol d’eau. Les mots sacrés se sont dilués, transformant l’eau en un liquide rouge transvasé ensuite dans une bouteille. Notre guérisseuse prépare aussi des kombe non destinés à être bu mais jetés à la mer, à la demande par exemple de certains pêcheurs de Bagamoyo sollicitant un kombe en guise de protection et de bonne fortune.

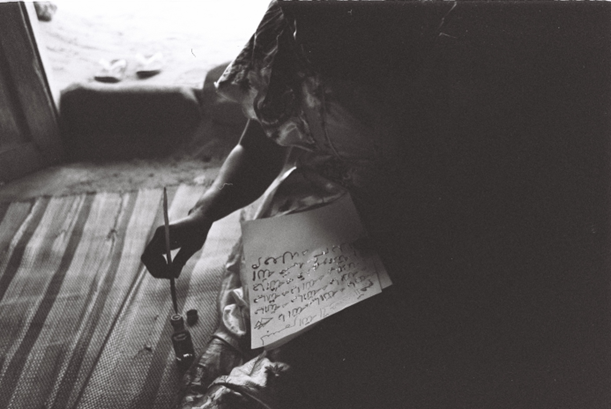

ill. 2 : Préparation d’un dawa à partir du livre attribué à al-Ghazali, al-Awfāq (photo : Xavier Luffin)

Autre pratique impliquant l’écriture de versets coraniques, l’Umwali, une cérémonie d’initiation sexuelle pour les filles avant le mariage, décrite notamment par P. Salmon pour le Congo. L’initiatrice ou somo (du verbe ku–soma, qui signifie « lire » en kiswahili) éduque les filles à la vie conjugale et morale. Au début du rituel, la somo noue un ruban noir autour de son bras à l’intérieur duquel se trouve un papier où des versets coraniques sont inscrits (extraits notamment des sourates al-Fātiḥa et Yāsīn). Jihan Safar a également pu rencontrer une somo originaire du Maniema, dont la grand-mère et la mère étaient aussi des initiatrices de l’Umwali, témoignant de l’influence de la communauté originaire du Maniema dans la perpétuation de certaines pratiques à Bagamoyo.

Cela nous a d’ailleurs conduit à rencontrer la personne qui fabrique ces talismans de l’Umwali. Originaire lui aussi du Maniema, il mobilise dans ses pratiques textuelles un savoir où la numérologie et la gématrie, ‘ilm al-abjad en arabe (utilisation de lettres du coran pour créer des symboles sacrés et des carrés magiques) tient une place importante, comme nous avons pu le constater avec son utilisation de l’ouvrage intitulé al-Awfāq – les carrés magiques – attribué à l’imam al-Ghazālī, théologien persan du 11e siècle (ill. 2), dont des exemplaires circulent aussi dans le Maniema, et que l’on peut acheter également près de certaines mosquées de Kariakoo, à Dar es Salam, même si ce genre de textes est réprouvé par les courants plus rigoristes. Par ailleurs, la plante moba utilisée dans ses pratiques provient de Kasongo, attestant encore une fois des liens entre Bagamoyo et le Maniema.

Ill. 3 : Jihan Safar et Ramazani Muhsin près des tombes de la famille Ramiya (photo : Xavier Luffin)

Nous avons enfin eu l’opportunité de visiter la tombe du Cheikh Yahya Ramiya qui repose dans son mausolée et de celle du Cheikh Mohammad Ramiya qui repose quant à elle à l’extérieur, aux côtés d’autres membres de la famille Ramiya et de la Qadiriyya (ill. 3). Les vendredis, fidèles et élèves de la zāwiya (le lieu de réunion des adeptes de la confrérie) s’y rendent pour faire le tawassul (intercession). Le tawassul fera d’ailleurs l’objet d’un article académique à venir de notre part.

ill. 4 : Vue depuis le Caravansérail (photo : Xavier Luffin)

Enfin, nous avons visité d’autres lieux importants de la culture arabo-swahilie de Bagomoyo, comme le Caravansérail (ill. 4), un bâtiment du 19e siècle qui était le lieu de transit du commerce d’esclaves, désormais transformé en musée (Caravan Serai Slave Trade Museum), ainsi que le Musée historique catholique (Catholic Historic Museum), qui contiennent tous deux des objets et des documents intéressants. Le Musée historique catholique expose notamment quelques documents en arabe et en kiswahili ‘ajami, dont deux pages tirées d’un long poème manuscrit, le Utenzi wa Rasilghuli, composé vers 1850 par Mgeni Faqihi, un poète originaire de Tumbatu qui s’était installé à Bagamoyo (ill. 5).

ill. 5 : Un exemplaire manuscrit du Utenzi wa Rasilghuli, poème swahili de Mgeni Faqihi, Musée historique catholique de Bagamoyo (photo : Jihan Safar)

Ce poème, qui est en réalité la traduction swahilie d’un récit populaire arabe faussement attribué à Abū’l-Hasan al-Bakrī à propos de la conquête du Yémen par Muḥammad, ne semble plus connu aujourd’hui de la communauté musulmane, mais il était autrefois récité en Tanzanie et même dans l’est du Congo, comme le mentionne Detry en 1912 à propos des livres circulant à Stanleyville (Kisangani).

Nous tenons à remercier Ramazani Muhsin et Mariam Ramiya pour leur aide et leur hospitalité durant notre séjour. Nous exprimons également toute notre gratitude à la communauté de Bagamoyo et à toutes les personnes rencontrées qui ont partagé avec nous leur histoire.

ill. 6 : Rivage de Bagamoyo, près du marché au poisson (photo : Xavier Luffin)

Bibliographie :

Becker, F. M., “The Qadiriyya in East Africa.” Oxford Islamic Studies Online, 2012.

Detry A., A Stanleyville, Liège, J. Lebègue, 1912.

Luffin, X., The Circulation of Books among Muslims in Congo during

Colonial Times: Arthur Detry’s Account (1912) of Stanleyville

(Kisangani), Journal des Afdricanistes, 2025, 94, 1-2(https://journals.openedition.org/africanistes/)

Nimtz, A. H., Islam and Politics in East Africa. The Sufi Order in Tanzania. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1980

Salmon, P., L’umwali: une école d’amour africaine, in Histoire sociale de l’Afrique de l’Est (XIXe-XXe siècle), Karthala, Paris, page (497-519)

Publication Publié, 1991

Van Kessel L., Utenzi wa Rasi’lghuli, Dar es Salam, Tanzania Publishing House, 1979.