Une contribution de Xavier Luffin (Université libre de Bruxelles)

Dès la fin du 19e siècle et durant toute la période coloniale, les observateurs européens décrivaient généralement – à quelques exceptions près – les commerçants arabes et swahilis installés au Congo comme étant des gens essentiellement, voire exclusivement intéressés par le négoce, pieux certes, mais peu soucieux de culture. Un premier coup d’œil aux documents retrouvés dans les différents fonds d’archives coloniales belges – ceux du Musée Royal de l’Afrique centrale à Tervuren et des Archives Africaines de Bruxelles notamment – semblait leur donner raison : lettres commerciales, contrats, listes de marchandises, reconnaissances de dette et autres traités constituaient l’essentiel des documents conservés.

Mais une analyse plus approfondie de ces archives vint rapidement contredire cette première impression. Tout d’abord, quelques livres en arabe – des exemplaires du coran, des recueils de prières, mais aussi des ouvrages d’astrologie et de magie – provenant tant du Maniema et de Stanleyville que de l’extrême nord-est du pays (l’Uele et l’enclave de Redjaf-Lado, aujourd’hui en territoire sud-soudanais mais rattaché à l’Etat indépendant du Congo jusqu’en 1908) faisaient également partie des documents arabes et swahilis ramenés à la fin du 19e siècle. Enfin, certains passages plus ou moins longs de textes arabes, plus rarement swahilis, se retrouvaient dans certains documents en apparence de nature commerciale.

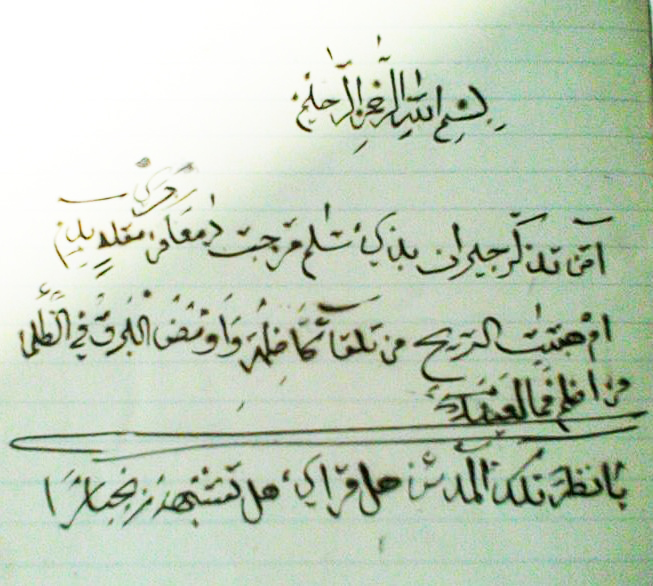

L’un de ces documents est un cahier retrouvé aux Stanley Falls (aujourd’hui Kisangani), ayant appartenu à deux commerçants venus de la côte swahilie, comme l’indique une notice à la deuxième page : « en date du 12 du mois de jumādā al-ākhar 1309 [13 janvier 1892]. Ce cahier appartient à l’humble serviteur de Dieu Très Grand, Sa‘īd bin Thābit bin Sulaymān, et à Ḥabīb bin Sa‘īd bin Hāmīd. » Sa‘īd bin Thābit bin Sulaymān, aussi connu sous le nom de Saidi bin Sabiti en kiswahili, est un personnage bien connu de l’Histoire de la ville de Kisangani : neveu de Tippo-Tip, il fut nommé représentant des musulmans de Stanleyville par les autorités coloniales dès 1894, et le resta jusqu’à sa mort en 1899. Ses descendants continuent de jouer un rôle important dans la communauté jusqu’aujourd’hui. Le cahier, désormais conservé au Musée Royal de l’Afrique centrale à Tervuren, fut ramené en Belgique par un officier belge, Nicolas Tobback (1859-1905), qui fut notamment en poste aux Stanley Falls de 1888 à 1893.

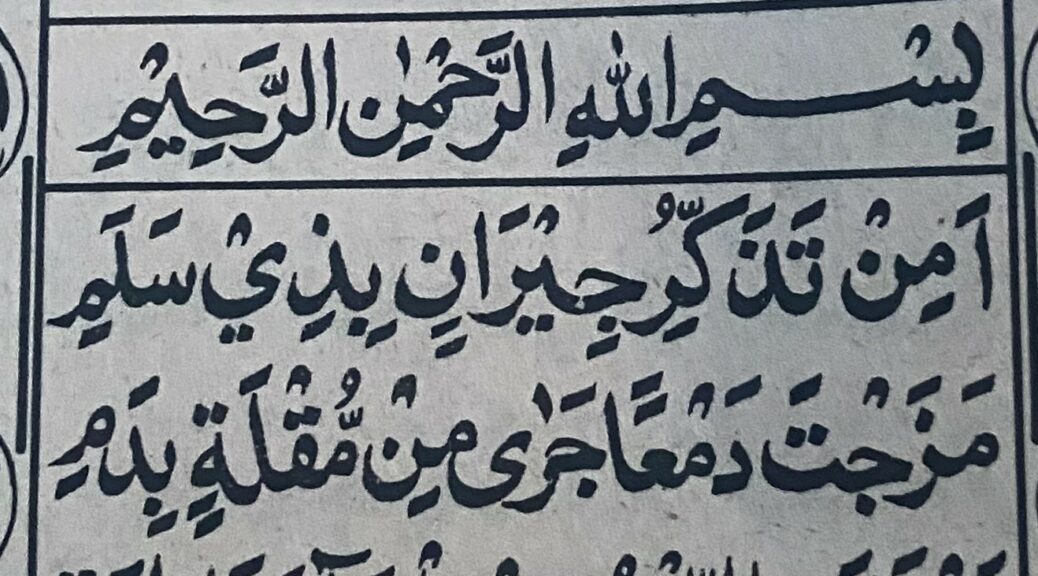

C’est un cahier de facture européenne, mesurant 16 cm sur 20 cm, rempli de feuilles lignées et muni d’une couverture en toile noire. Les propriétaires du cahier y notaient toutes sortes de choses, en arabe surtout, mais aussi parfois en kiswahili en caractères arabes : des listes de marchandises, des transactions liées à l’achat d’ivoire en échange de tissus, des brouillons ou des copies de missives, mais aussi des carrés magiques, des passages d’un livre de magie, etc. à la 14e page , à la suite de l’enregistrement d’une transaction commerciale et avant un carré magique à la page suivante, figurent deux vers de poésie arabe, précédés de la basmalla (l’invocation de Dieu en arabe : « Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux ») :

أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيرَانٍ بِذِي سَلَمِ مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ

أَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ وَأَوْمَضَ البَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمِ

Ces deux vers sont en réalité l’incipit d’un long poème – 161 vers – très célèbre dans l’ensemble du monde musulman, dû à un poète soufi égyptien d’origine maghrébine, Sharaf al-Dīn al-Būṣīrī (1213-1294), qui y fait l’éloge de Muḥammad. Voici la traduction française de ces deux vers, établie par le célèbre arabisant français René Basset (1855-1924) et publiée en 1894[1] :

« Est-ce le souvenir des voisins de Dhu Salam[2] qui fait couler de tes yeux des larmes mêlées de sang ?

Est-ce le vent qui souffle de Kâzimah, ou l’éclair qui brille dans les ténèbres, du côté d’Idham ? »

Le poème continue ainsi :

« Qu’ont donc tes yeux à verser des pleurs, quand tu les avertis de cesser, et pourquoi, lorsque tu dis à ton cœur : Prends le dessus, continue-t-il à être éperdu ?

L’amoureux pense-t-il pourvoir dissimuler sa passion, quand elle se manifeste par les larmes et un cœur brûlant ?

Si ce n’était l’amour, tu ne répandrais pas de pleurs sur les traces d’un campement : le souvenir de ce saule musqué et de ce point de repère ne te causerait pas d’insomnie.

Et le souvenir des tentes et de celles qui les habitaient ne t’aurait pas donné un extérieur affligé et misérable.

Comment nierais-tu ton amour, alors que la maladie et tes larmes prêtent contre toi un témoignage sincère ? … »

On appelle généralement ce poème Qaṣīdat al-Burda (« L’ode du manteau ») ou tout simplement al-Burda (« le Manteau »), même si son véritable titre est en réalité Al-kawākib al-durriyya fî madḥ khayr al-bariyya, « Les astres brillants à propos de l’éloge de la plus parfaite des créatures. » L’appellation populaire du poème provient d’un événement qui aurait entouré sa composition selon certains commentateurs : le poète, atteint de paralysie, composa un jour ce poème, puis se mit à invoquer Dieu afin de le guérir. Une fois endormi, il vit en songe Muḥammad poser un manteau sur lui après avoir placé la main sur son corps malade. À son réveil, al-Būṣīrī était guéri…[3]

Les 161 vers qui composent le poème se terminent tous par la rime –mi, constituant ce que l’on appelle en arabe une mīmiyya[4], et se subdivisent en plusieurs parties : un prélude, qui suit les canons de la poésie arabe classique, suivi des vertus de Muḥammad, d’une description de sa naissance, des miracles qui lui sont attribués, d’une description des vertus du coran, du Voyage nocturne de Muḥammad, des batailles qu’il a remportées, de son pouvoir d’intercession et enfin de prières.

Le poème était, et est encore, récité ou chanté dans l’ensemble du monde musulman, en particulier dans les milieux soufis, à diverses occasions, notamment le Mawlid, la célébration de la naissance de Muḥammad. De nombreuses copies du poème circulaient et circulent encore en Afrique de l’Est, y compris dans les bibliothèques de certaines mosquées comme celle de Riyadha à Lamu (Kenya), ce qui permet de penser qu’il faisait partie du curriculum des étudiants de la région[5].

Par ailleurs, le poème aborde la question de l’intercession – al-tawassul ou al-shafâ‘a en arabe, dont le poète lui-même a bénéficié selon le récit repris plus haut – comme dans les vers 86-87, toujours selon la traduction de Basset :

« Que de malades n’a-t-il pas guéris par l’attouchement de sa main et que de malheureux il a tirés des liens de la démence,

Sa prière a rendu la fertilité à l’année stérile, au point que, dans les temps sombres, elle brillait comme l’étoile au front d’un cheval. »

C’est pourquoi certains de ces vers sont aussi utilisés pour assurer la guérison des malades ou encore pour la confection de talismans – un ouvrage tardif du lettré égyptien al-Bājūrī (m. 1860) consacré au poème d’al-Būṣīrī explique comment tirer profit des vers d’al-Burda à des fins thérapeutiques, mais aussi magiques : se protéger des voleurs, de certaines maladies comme l’épilepsie, des animaux sauvages, mais aussi donner du courage aux guerriers et même aider les esclaves étrangers à apprendre facilement l’arabe…[6] Cela pourrait d’ailleurs expliquer la raison pour laquelle seuls les deux premiers vers du poème figurent dans le cahier, par ailleurs rempli de carrés et de formules magiques : Saidi bin Sabiti connaissait sans doute par cœur l’ensemble du poème ou une partie de ce dernier, mais il n’avait noté à dessein que les deux vers utilisés pour une demande d’intercession bien précise.

Le succès d’al-Burda dans le monde musulman fut tel qu’il conduisit à sa traduction dans de nombreuses langues : le persan, le turc, le malais, et aussi plus tardivement, probablement au 19e siècle, le kiswahili – plusieurs exemplaires manuscrits ont été retrouvés dans différentes archives de la côte tanzanienne – et fait l’objet de très nombreux commentaires. Voici d’ailleurs les deux premiers vers en kiswahili[7] :

« Ni kwa kukumbuka jirani wema

walioko hapo bi Dhi Salama

umelitanganya tozi kwa dama

kwamba ma‘anaye ni haya sema.

Amma ni upepo kupita kwake

kutoka Kadhima janibu zake

amma ni umeme kwa nuru yake

kuinuka kiza hapo Idhama ? »

La traduction swahilie a été augmentée d’un prologue de onze vers où le traducteur explique sa démarche (dans le troisième vers, il dit ceci : « j’ai traduit et expliqué [ce poème], j’en ai éclairci la signification, car l’arabe a un sens caché que tout le monde ne peut saisir ») et d’un épilogue de 19 vers. Je n’ai pas – pas encore – trouvé de traces de cette traduction swahilie au Congo. En revanche, la version arabe reste bel et bien vivante dans le patrimoine musulman congolais, cent trente années après le cahier de Saidi bin Sabiti : en septembre 2023, à Kisangani, j’ai montré la photographie de la page en question à Oyoko Hamzati Hamza, qui a immédiatement récité, de mémoire, les premiers vers de la Burda en respectant une prosodie particulière. Dans les jours suivant, j’ai vu ces mêmes vers reproduits dans divers exemplaires du Majmū‘ al-mawlid imprimés en Inde – un recueil de poèmes lus à l’occasion du Mawlid. Quelques mois plus tard, je vis encore des exemplaires similaires à Kasongo, dans le Maniema. Ainsi, la poésie a bien sa place dans la culture de la communauté musulmane congolaise depuis plus d’un siècle…

En guise d’épilogue, je voudrais mentionner la suite étonnante du voyage de ce poème depuis l’Afrique, occidentale cette fois : parmi les esclaves envoyés du Golfe de Guinée aux Amériques, il y avait dès le 18e siècle de nombreux musulmans, et parmi eux quelques lettrés. Ces dernières années, plusieurs études intéressantes ont été menées sur les quelques documents qu’ils ont laissé derrière eux, notamment des talismans composés par des lettrés haoussas, les Malé, qui furent à l’instigation d’une fameuse révolte d’esclaves à Bahia en 1835, c’est d’ailleurs suite à la répression de cette révolte et à l’arrestation des insurgés que l’on a saisi comme pièces à conviction et conservé plusieurs de leurs talismans écrits en caractères arabes. Or, l’un d’eux contient notamment un vers de la fameuse Qaṣīdat al-Burda, que l’un de ces esclaves érudits arrachés à l’Afrique de l’Ouest pour travailler dans les plantations brésiliennes avait mémorisé et réutilisé, à la manière des deux vers de notre cahier, à des milliers de kilomètres de sa terre natale, pour ses vertus protectrices…[8]

Notes

[1] R. Basset, La bordah du cheikh El Bousiri. Poème en l’honneur de Mohammed, Paris, E. Leroux, 1894.

[2] Dhu Salam, Kâzimah, Idham : différents lieux de la péninsule Arabique, liés à la biographie de Muḥammad.

[3] Voir notamment Basset, op. cit., p. V.

[4] En arabe, on classe les poèmes selon leur rime – la même tout au long du poème, quelle que soit sa longueur : le même al-Būṣīrī a composé un autre poème célèbre, al-Hamziyya, nommé ainsi car chaque vers se termine par la lettre arabe hamza, tandis qu’un autre poème célèbre du patrimoine arabe, dû à al-Shanfarā, s’appelle al-Lāmiyya, car ses vers se terminent par la lettre arabe lām.

[5] A. L. Bang, Localising Islamic knowledge: acquisition and copying of the Riyadha Mosque manuscript collection in Lamu, Kenya, in M. Kominko, From Dust to Digital Ten Years of the Endangered Archives Programme, Cambridge, Open Book Publishers, 2015, p. 142.

[6] S. P. Stetkevych, From Text to Talisman: Al-Būṣīrī’s « Qaṣīdat al-Burdah » (Mantle Ode) and the Supplicatory Ode, Journal of Arabic Literature, Vol. 37, No. 2 (2006), p. 146.

[7] J. Knappert, Swahili Islamic Poetry, Leiden, Brill, II, p. 165. La Hamziyya d’al-Būṣīrī, mentionnée plus haut, fut également traduite en kiswahili.

[8] À ce propos, voir notamment N. Dobronravin, « Não só mandingas… », Afro-Ásia, 53 (2016), 185-226.